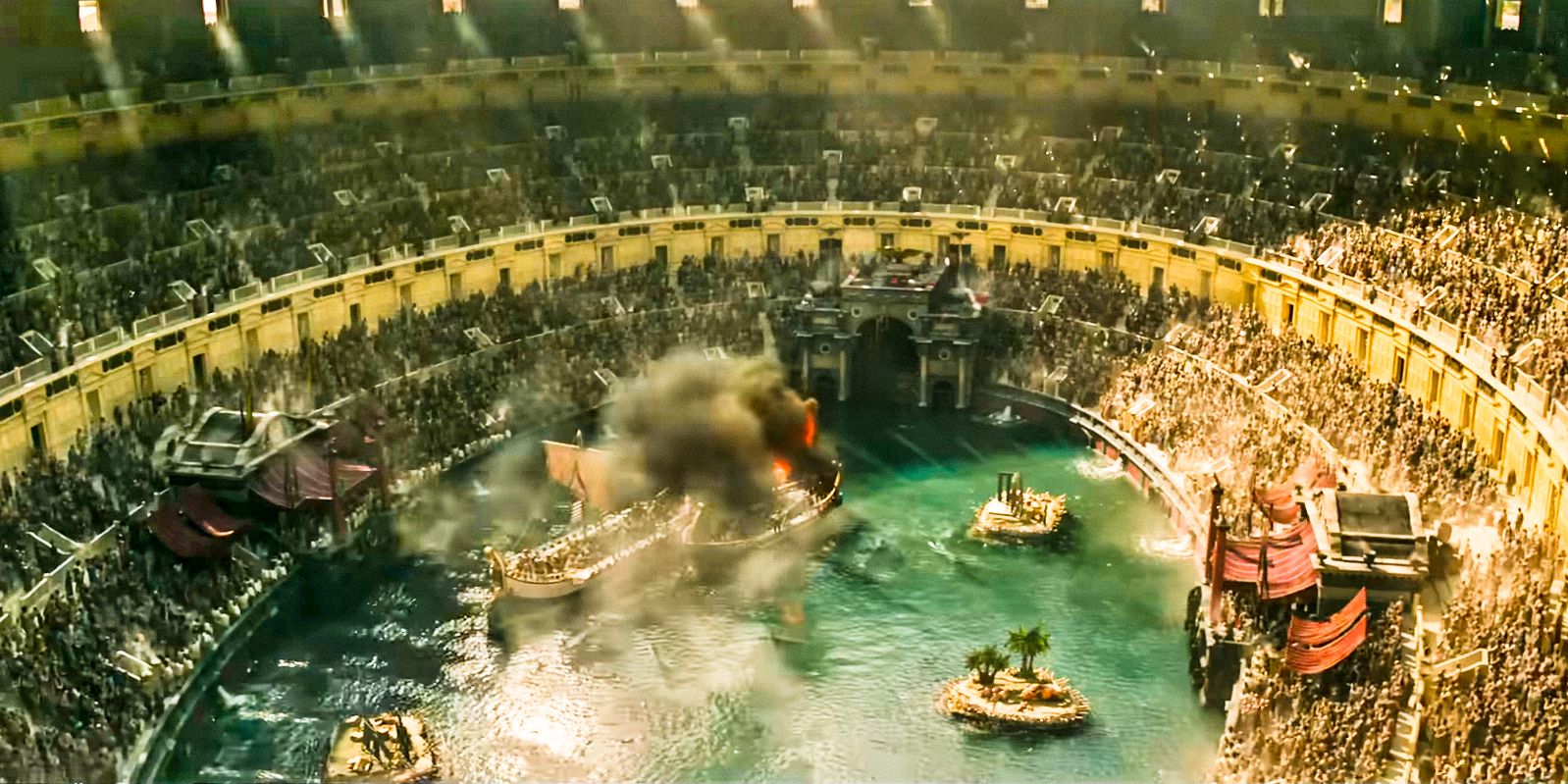

グラディエーター II 純粋なスペクタクルでは前作を上回りましたが、その際に使用された CGI のレベルと、アリーナに関与する動物に関するより不穏な部分のいくつかで視聴者を驚かせました。大人になったルシウス・ヴェルスはローマ帝国中のさまざまな場所で戦い、さまざまな種類の剣闘士の戦いに巻き込まれていることに気づきます。ルシウスは、コロッセオでの海戦から恐ろしいヒヒの群れとのミニ戦闘まであらゆるものに参加しますが、そのすべてを大画面で適切に描写するには本格的な CGI が必要です。

これは、現代の大ヒット作では珍しいことではなく、実践的な戦闘エフェクトの巨匠の 1 人であるリドリー スコットによる史実に (大まかに) 根ざしたものであってもです。しかし、予算が増え続けるとの報告があるため、 グラディエーター II がリリースされると、多くの視覚効果が関与することが期待されるようになりました。この映画の中で最も CGI を多用したシーンのいくつかには動物が登場しましたが、残念ながら、特にそれに伴う実際的な効果作業の後では、使用された CGI が多くの視聴者の気を散らす結果になってしまいました。

関連している

グラディエーター 2 のサメとエイプの CGI がこのように見える理由

CGI は、シーンの文脈から見て非常に気を散らすものです

気を散らす動物 CGI の注目すべき例 グラディエーター II そして アンティウムでのルシウスの、腹を空かせた、薬漬けのヒヒの大群との戦い。強制的な遭遇は、ルシウスが連れてきた捕虜のどのグループが剣闘士の素質を持っているかを確認するためのテストを目的としていた。ルシウスは、特に大きな雄のヒヒとの戦いで怒りと強さを示し、その中にはヒヒを殴り、噛みつき、首を絞めるなどの行為が含まれていました。明らかに、スコットはそのシーンで本物のヒヒを使うことができませんでしたが、CGI バージョンは気が散るほど未完成で、ほとんど別世界のように見えました。

|

剣闘士 主要なフランチャイズの詳細 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

|

膜 |

発売日 |

予算 |

総興行収入 |

RTトマトメータースコア |

RTポップコーンメータースコア |

|

剣闘士 |

2000 年 5 月 1 日 |

1億300万米ドル |

4億6,550万米ドル |

80% |

87% |

|

グラディエーター II |

2024 年 11 月 22 日 |

2億5,000万米ドルから3億1,000万米ドル |

1億5,300万ドル(そしてさらに増え続ける) |

71% |

85% |

コロッセオの海戦シナリオで使用されたサメも同様の問題に悩まされていました。水中でのその動きと全体的な外観は決して均一ではありませんでした。 上空での船同士のほぼ現実的な衝突に不快感を感じた。繰り返しになりますが、本物のサメを使用しないことは確かに許されますが、あからさまにコンピュータで生成されたように見せることは、映画の残りの部分の文脈では不快でした。

非常に明確に言うと、 視覚効果作業員のスキル不足による問題は何もありませんでした。どれだけ待ち時間があったとしても グラディエーター II 最初に開発が発表されてから公開されるまでの間に、説得力のある CGI が欠けていたのはほぼ間違いなく、計画が不十分だったことに起因すると考えられます。これは、ハリウッドの巨額予算を投じた作品を悩ませることが多いようです。これにより、才能豊かな視覚効果チームが過重労働と慌ただしい作業を余儀なくされた可能性が高く、そうでなければ素晴らしい最終製品を生み出すことができました。

『グラディエーター 2』のサメとサルの戦闘シーンは今でも楽しい

CGI は 2 つの重要なシーンを実行するための必要悪です

そうは言っても、急ぎの CGI が最も明白だった 2 つのシーンは依然として物語にとって重要であるため、最も目の肥えた映画批評家以外のすべての人によっても許されるでしょう (そして率直に言って、許されるべきです)。 ルシオのヒヒとの戦いは、彼のキャラクターの体力を確立する上で重要でした。そしてそれは、妻の死後に彼を襲った怒りを表現するのにも役立ちました。海戦サメは歴史的には正確ではなかったかもしれないが、取り乱したゲタとカラカラにその光景の重要性を説明するためには必要だった。

最も重要なことは、 シーンはまだ絶対に楽しいですCGはさておき。剣闘士がヒヒの群れと戦い、筋骨隆々のポール・メスカルがヒヒと戦い噛みつくのを見るという概念は、海に落ちた剣闘士をお腹を空かせたサメが食べる闘技場で繰り広げられる海戦と同様、純粋な大ヒット作の魔法である。映画の残りの部分がどれほど完璧であるかを考えると、CGI は確かに衝撃的です。 グラディエーター II それについては感じますが、それは誰にとっても映画を台無しにするものであってはなりません。